本文

新型コロナウイルス感染症の感染状況(2023年第19週~)

- 新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日(第19週)より、新型インフルエンザ等感染症(全数把握対象疾患)から5類感染症(定点把握対象疾患)に移行しました。

- 新型コロナウイルス感染症の感染対策及び県からのお知らせについては「新型コロナウイルス感染症に関する情報」をご覧ください。

- 県内の発生状況

- 定点からの患者報告数

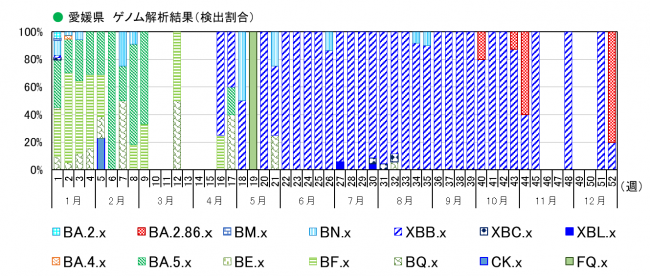

- ゲノム解析結果

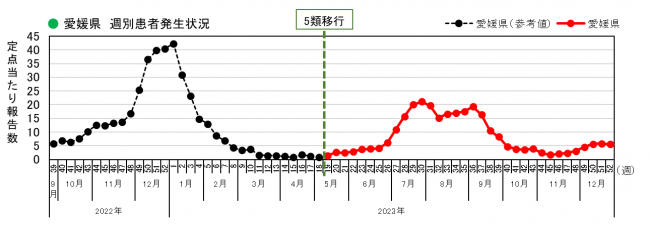

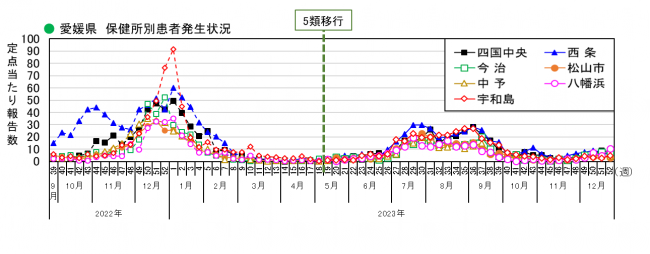

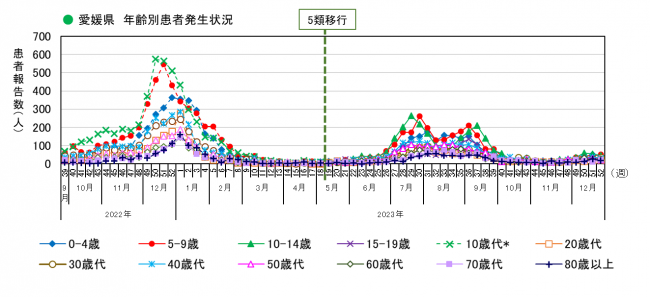

県内の発生状況 2023年第19週から第52週(5月8日から12月31日)

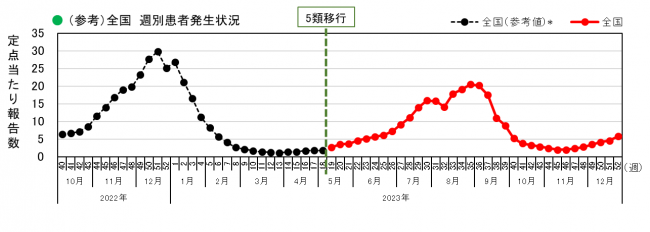

2023年(第19週~第52週)は第26週(6月下旬)から報告数が増加し、第30週(7月下旬)に定点当たり21.11人と1回目のピークを、第36週(9月上旬)に定点当たり19.30人と2回目のピークを迎えました。県全体の累積定点あたり報告数は285.27人でした。

第26週以降すべての保健所で報告数が増加し、四国中央保健所、西条保健所、今治保健所、中予保健所では県全体と同様に二峰性のピークがみられました。保健所別の累積定点当たり報告数は、西条保健所が422.30人と最も多く、次いで四国中央保健所342.80人、宇和島保健所340.14人、今治保健所244.88人、松山市保健所240.91人、八幡浜保健所219.00人、中予保健所213.29人の順でした。

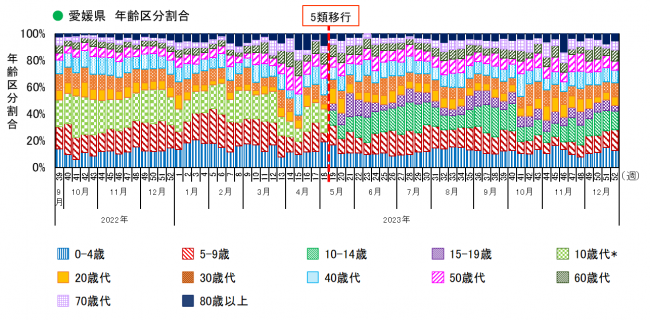

乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層で報告があり、年齢別の患者報告数は、10~14歳2,729人(15.7%)、5~9歳2,640人(15.2%)、0~4歳2,138人(12.3%)の順でした。

※以下のグラフに示す2023年第18週までの値は、HER-SYSの日次報告データからインフルエンザ/COVID-19定点医療機関の報告数を抽出した参考値です。新型コロナウイルス感染症は、五類感染症移行に伴い届出基準が変更されています。

*2023年第18週までの区分であり、第19週以降は10-14歳、15-19歳で区分。

*出典:新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況、検疫事例)2023年5月|厚生労働省HP(外部サイトへリンク)<外部リンク>「(参考)定点医療機関合計報告数と定点当たり報告数(令和4年10月3日~令和5年5月7日の週次データ)」

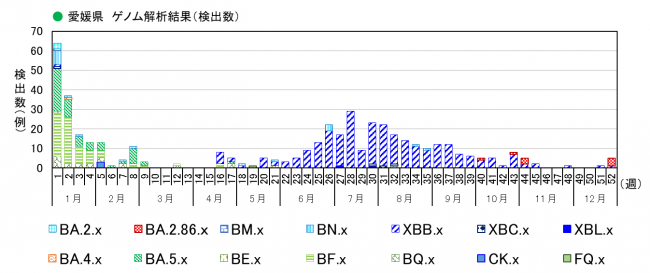

ゲノム解析結果 -2023年1月23日現在-

〇 第52週に採取された患者検体からBA.2.86系統が4例検出されました。

| 検体採取週 | オミクロン株 | 計 | |||||||||||||

| BA.2系統群 | BA.4系統 | BA.5系統群 | |||||||||||||

| BA.2系統 |

BA.2.86系統 (JN.1系統を含む) |

BM系統 | BN系統 | XBB系統 | XBC系統 | XBL系統 | BA.5系統 | BE系統 | BF系統 | BQ系統 | CK系統 | FQ系統 | |||

| 52週 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||

| 51週 | 1 | 1 | |||||||||||||

| 50週 | |||||||||||||||

| 49週 | |||||||||||||||

| 48週 | 1 | 1 | |||||||||||||

| 47週 | |||||||||||||||

| 46週 | |||||||||||||||

| 45週 | 2 | 2 | |||||||||||||

| 44週 |

3 |

2 | 5 | ||||||||||||

| 43週 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||

| 過去10週 計 | 8 | 14 | 22 | ||||||||||||

| 2023年 計 | 17 | 9 | 1 | 18 | 272 | 4 | 2 | 1 | 57 | 1 | 72 | 21 | 3 | 1 | 479 |

注)BA.2系統はBA.2.x、CJ.x、CH.x、FK.xを、XBB系統はEG.x、EU.x、FL.x、FY.x、FU.x、GK.x、HF.x、HK.x、JE.x、JJ.xを、XBC系統はHW.xを含みます。

表中の結果は民間の検査機関からの報告を含みます。

検出数は集計時点のものであり、その後の検出結果は次週以降に反映されます。なお、ゲノム解析を実施した週と検体を採取した週は必ずしも一致しません。

変異株について

BQ.1系統は、BA.5.3系統の亜系統です。BA.5系統から、スパイクタンパク質にK444T、N460K変異を獲得しており、中和抗体から免疫逃避が起こる可能性が高くなることが示唆されています。米国や欧州ではBQ.1系統の占める 割合が増加していましたが、現在はピークを過ぎ下降傾向にあります。

XBB系統は、BJ.1系統(BA.2.10系統の亜系統)とBM.1.1.1系統(BA.2.75.3系統の亜系統)の組換え体です。スパイクタンパク質にR346T、N460K、F486S変異を有しており、中和抗体からの免疫逃避が起こる可能性が示唆されています。また、XBB.1.5系統はACE受容体への結合親和性がXBB系統より高いことから、感染・伝播性がより高くなっている可能性が示唆されています。東京都の公表によると、4月上旬の東京都では、XBB系統の占める割合が72%(うち、米国で多いXBB.1.5系統が約40%、欧米で多いXBB.1.9.1系統が約20%)となっています。

いずれの系統も感染者数増加の優位性、重症度、治療薬の有効性への影響について明らかとなった知見はなく、今後の国内外での検出状況や感染者数、重症者数の推移を注視する必要があります。

最新の変異株に関する情報は国立感染症研究所HP<外部リンク>をご確認ください。

参考

- 新型コロナウイルス感染症について|厚生労働省HP<外部リンク>

- コロナウイルスとは|国立感染症研究所HP<外部リンク>

- コロナウイルス感染症|国立感染症研究所HP<外部リンク>