本文

愛顔のえひめ(令和6年12月号)

メニュー

“地震への備え”の再確認を!

マグニチュード8~9クラスの地震が切迫している!

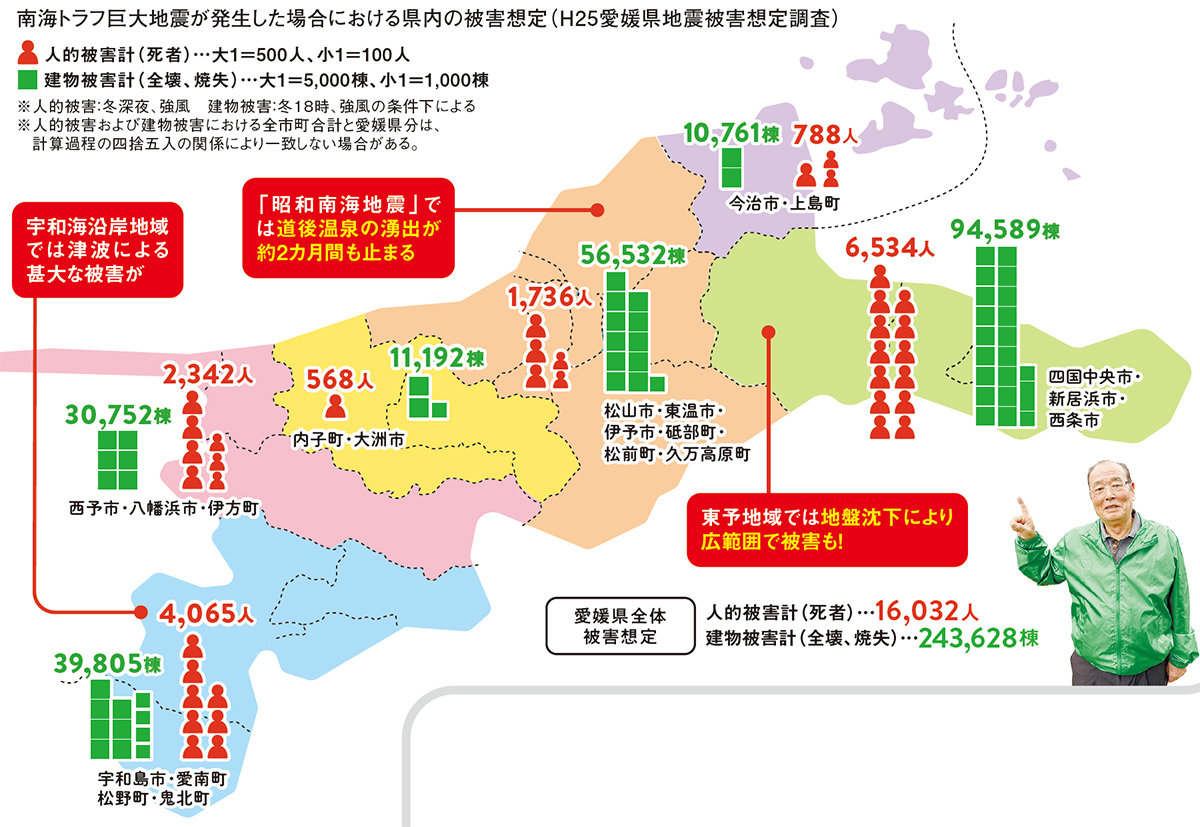

被害は宇和海沿岸部だけではない 県全域で警戒すべき南海トラフ地震

愛南町と高知県宿毛市で最大震度6弱、宇和島市で5強を観測した地震が発生したのは、今年4月のこと。さらに8月に日向灘で発生した地震では、制度開始以降初となる「南海トラフ地震臨時情報」が発表されました。南海トラフ地震はおおむね100〜150年間隔で繰り返し発生しており、近年では昭和東南海地震(昭和19年)と昭和南海地震(昭和21年)がこれに当たります。約70年以上が経ち、政府の地震本部は南海トラフ地震が今後30年以内に発生する確率を「70~80%」、愛媛県でも最大震度7と予測。地震と津波への備えは必須です。

しかし、大きな被害は宇和海沿岸部(宇和島市、八幡浜市、西予市、伊方町、愛南町)で発生する津波によるものだけではありません。 昭和南海地震では瀬戸内海側にも大きな被害をもたらしました。また、愛媛県を含む四国地方は日本最大級の活断層帯である中央構造線断層帯が横断しており、直下型地震が起これば、能登半島と同じような被害が起こる可能性も。津波だけではなく、土砂災害や液状化などの危険もあり、県内全域で地震の被害が想定されます。昭和南海地震が起こった12月21日は「えひめ防災の日」。この機会に備えの再確認を!

南海トラフ地震が発生したら、被害は全域に!

※画像クリックで拡大

「南海トラフが動いたらどうなる!?」をマンガで読んでみよう

内閣府発行『マンガで解説! 南海トラフ地震その日が来たら…』

ダウンロードはコチラ!<外部リンク>(外部サイトへリンク)

12月21日(土曜日)は「えひめ防災の日」地震対策は「4つの備え」から

(備え1)住宅の耐震化

昭和56年5月以前に着工された木造住宅を対象に、耐震診断・耐震改修・耐風改修工事等について補助します。- 問い合わせ:建築住宅課

- 電話:089-912-2757

- リンク:木造住宅の耐震化補助制度はこちら

(備え2)家具の固定化

市町によっては家具等固定に係る補助制度があります。(備え3)ハザードマップの確認

自宅や職場のリスクを確認し、避難先にも行ってみましょう。(備え4)非常持ち出し袋の確認

必要なものは人それぞれ。チェックリストを参考に!

- 愛媛県が発信する防災情報をチェック!

- リンク:「Yahoo!防災速報」を活用した防災アプリはこちら

- リンク:ポケット版みきゃんの防災グッズチェックリストはこちら

発表されたら、どうしたらいい?

「南海トラフ地震臨時情報」とは?時間差で発生する巨大地震に備える

今年8月に発表された「南海トラフ地震臨時情報」とは、南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、大規模地震発生の可能性が高まっていると評価された場合に、気象庁から発表されるもの。情報名の後にキーワードが付記され、「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」等の形で発表されます。その後、政府や自治体からキーワードに応じた防災対応が呼びかけられます。実際どうすればいいか、内閣府の『マンガで解説! 南海トラフ地震 その日が来たら…』で分かりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。いつ起こっても適切に対応できるようにしましょう。また、地震保険に加入しておくことも大切。防災は「自分の命は自分で守る(自助)」が基本です。今こそ「備え」を万全に!

TOPICS.1:愛媛県が「防災士登録者数全国1位」達成!

平成23年度から愛媛県が養成に取り組んできた「防災士」の登録者数が10月末時点で、全国1位となりました。今後も市町等と連携で、地域防災力のさらなる向上に取り組みます!

- 防災士数

- 1位 愛媛県/24,835人

- 2位 東京都/24,742人

- 3位 大分県/13,811人

TOPICS.2:愛媛県が主催する防災イベントに参加しよう!

(1)津波避難実践キャンペーン「逃げチャレ」自宅や職場、学校などの浸水する深さを回答する「調べチャレ」、避難場所まで実際に行って写真を撮る「逃げチャレ」の2つ、もしくはいずれかにチャレンジ。二次元コードから応募して賞品を当てよう!

- 日時:(1)~12月23日(月曜日)、(2)令和7年1月10日(金曜日)~2月28日(金曜日)

- リンク:参加方法や応募フォームはコチラ!

(2)愛顔の家具固定推進キャンペーン

地震に備え、固定した家具の写真や効果を体感したエピソード(140字以内)を募集。リンク先から応募して賞品を当てよう!

- 日時:12月1日(日曜日)~令和7年1月31日(金曜日)

- リンク:参加方法や応募フォームはコチラ!

(3)シェイクアウトえひめ(県民総ぐるみ地震防災訓練)

地震発生時の安全確保行動の確認や防災意識の向上を図るため、県内一斉に実施します。自宅、学校、職場などどこでも参加可能!

- 受付、募集期間、応募方法:下記リンクから参加登録

- リンク:参加登録はコチラ!

「自分の命は自分で、地域は 地域で守る」が防災の鉄則!

[注目ビト]

今治市 常盤地区自主防災会 防災部長

仙波 正宏(せんば まさひろ)さん(写真左)

今治市常盤地区では「常盤地区自主防災会」を中心に、88の単位自治会や自主防災組織等で「常盤防災部会」を組織。発起人の一人である仙波さんは、防災部長として部会のとりまとめを行っています。左から、仙波さん、常盤地区自治会長の田坂勝彦さん、常盤地区自主防災会庶務部長の玉井正文さん。「まず防災マップを確認すること、危機感をもって備えることが大切」と声をそろえて話します。

「向こう三軒両隣で助け合う」精神が地域防災力の向上に

南海トラフ地震が発生した場合、土砂災害の発生と耐震性の低い住宅の倒壊を危惧している常盤地区では、平成26年から常盤防災部会の組織づくりをスタート。家庭の防災対策「6つの取り組み(非常持ち出し品の準備や家族での話し合い、家屋の耐震補強など)」の徹底、地区内に設けられた88の単位自治会による「向こう三軒両隣で助け合う」防災組織づくりにより、助け合う意識の醸成を行っています。“向こう三軒両隣”とは、自治会内に組織した6〜10戸単位のこと。少ない人数で効率的かつ確実に助け合い、自治会、自治体と大きな単位になったときに取り残される方がいない状態を目指しています。

毎年9月に、単位自治会は地区に設置している9つの防災倉庫を地区本部として、防災訓練を実施しています。テントの設営、活動マニュアルの確認、防災器具の点検・使用法の確認等を行うことで、各地区本部として機能するよう努めています。また訓練を通して、住民たちに仲間意識が芽生えることを期待しています。災害時は「自分の命は自分で守る(自助)」が鉄則で、それを支えるのが「地域は地域で守る(共助)」。それぞれの立場で何を準備すべきか、これから何をしなければいけないのか、12月21日(土曜日)の「えひめ防災の日」を機会に考えてみませんか。

- 問い合わせ:防災危機管理課

- 電話:089-912-2335

県公式SNSでイベント情報発信中!!

県施設のイベント情報や、広報紙・広報番組をはじめ県からのお知らせを、愛媛県公式SNSで発信中。ぜひご登録ください。

- Instagram<外部リンク>(外部サイトへリンク)

- X(旧Twitter)<外部リンク>(外部サイトへリンク)

- LINE<外部リンク>(外部サイトへリンク)