本文

あたらしい愛媛の未来を切り拓くDX実行プランについて(令和7年3月改訂)

背景と問題意識

新型コロナウイルス感染症のパンデミックをきっかけに、オンラインでの商談・取引や会議、テレワークを始めとするデジタルを活用した社会・経済活動が加速しています。

離れた人や組織をつなげるデジタル化は、地理的なハンディキャップがある一方、潜在的な人材や豊かな地域資源に恵まれている地方にこそ大きな可能性をもたらし、ヒトやモノの大都市圏への一極集中にも変化が期待されます。

このような中、本県では、令和3年(2021年)3月に「愛媛県デジタル総合戦略」を、令和6年(2024年)3月に「第2期愛媛県デジタル総合戦略」を策定し、行政・暮らし・産業の様々な分野におけるDX(Digital Transformation:デジタル技術とデータの活用による社会経済の構造変革)に取り組んでいるところです。

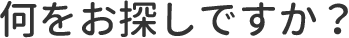

本プランでは、この戦略・戦術をさらに具現化するため、産学官の連携による優れたデジタル人材の育成・誘致、県内産業等のDXの力強い推進及び県外IT企業の誘致強化の推進に取り組み、これらを連動させることで、好循環のスパイラルにより地域経済の活性化を図ります。

関係データ

あたらしい愛媛の未来を切り拓くDX実行プラン [PDFファイル/1.1MB]

プランの体系

|

位置づけ |

愛媛県デジタル総合戦略を具現化するためのアクションプランの一つ | |

|

推進体制 |

最高デジタル責任者(CDO)を司令塔とする愛媛県デジタル総合戦略本部 | |

| 推進期間 |

令和4(2022)年度~令和12(2030)年度の9年間 |

|

| 推進方法 |

愛媛県デジタル総合戦略を踏まえながら、1年ごとに進捗状況等を検証の上、適宜見直し |

|

| 長期的に目指す姿 |

令和12(2030)年度までに、DXを支えるデジタル人材の1万人輩出、一人当たり県民所得の300万円への引き上げ |

|

| 基本的方向性 | 項目 | 主な取組み |

| DXを支えるデジタル人材の育成 |

推進基盤 |

|

| 力強いDXの展開 | 愛媛スタイルの産業DXの推進 愛媛県ならではの行政DXの推進 |

|

| 民間企業との一層の連携・協働 | 先駆的なDX関連企業やユニーク技術を有するスタートアップ企業との包括連携協定を締結し、連携・協働 | |

長期的に目指す姿

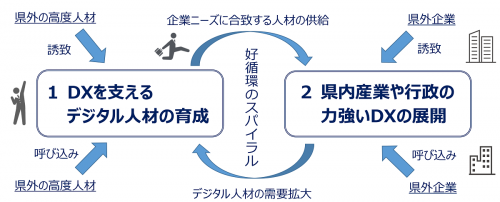

令和12(2030)年度までに、

- DXを支えるデジタル人材を1万人輩出

- 「えひめ版DX」の実行による県内産業の競争力・収益力の強化を図り、県内総生産を5兆円(平成30(2018)年度)から5.2兆円(令和12(2030)年度)に増大させて、

一人当たり県民所得※を265万円から300万円への引上げの実現を目指します。

- ※雇用者報酬のほか、財産所得や企業の利潤など県民や県内企業などが得た所得の合計を県の総人口で割ったもので、個人の所得水準を表す指標ではありません。

基本的方向性

長期的に目指す姿を実現するため、

- DXを支えるデジタル人材の育成

- 力強いDXの展開

の2つを基本的な方向性の柱としつつ、これらを連動させ、好循環のスパイラルを創出することで、デジタル変革による地域経済の活性化を目指します。

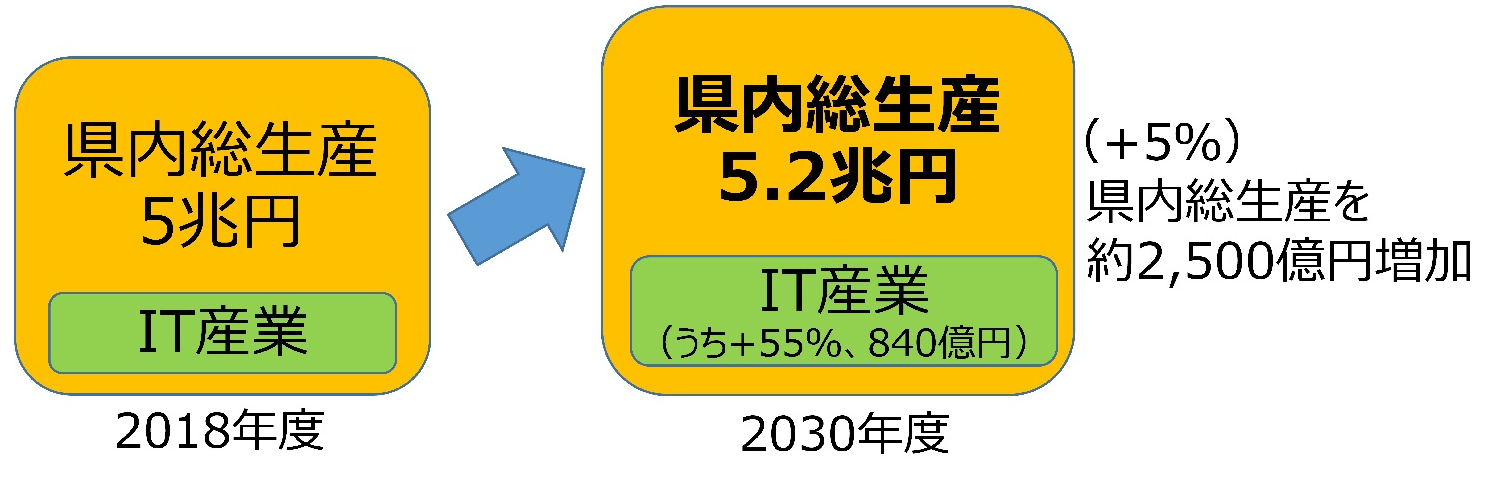

DXを支えるデジタル人材の育成

- 全国的にデジタル人材の不足が叫ばれる中、地域のデジタル変革を進め、県内産業の競争力・収益力の強化を図るためには、産業のDX推進を担うITエンジニアを含むデジタル人材の育成、確保が不可欠です。

このため、産学官が緊密に連携し、産業界が求めるデジタル人材を教育、育成する体制を構築するとともに、基礎的なデジタルリテラシーを持つ人材や社内でDXを推進する人材、即戦力となる高度IT人材※など様々な企業ニーズに応じた人材を育成するほか、大学生等の若年者はもとより、女性や障がい者のスキル習得を支援するなど将来の本県産業界を支える多様な人材の育成に取り組みます。

また、育成するデジタル人材の県内定着を促進するため、インターンシップや定期的な交流会等の開催など人材と県内企業・地域との交流機会を拡大するとともに、県内ユーザ企業のDX推進や首都圏IT関連企業の誘致など人材の受け皿の拡大にオール愛媛体制で取り組みます。

- ※ミドルからハイレベル層のIT人材で、プログラミングやウェブ技術、クラウド、AI、IoT、ビッグデータなどに対応でき、即戦力として社内プロジェクトを遂行できる者のことを指します。

《推進基盤》

県内産業のDXを推進し、地域経済の活性化を図るためには、産業界のニーズを丁寧にくみ取り、企業が求めるスキルを持ったデジタル人材の教育・育成が不可欠であるため、これまで愛媛県が進めてきた民間企業との連携の力をデジタル人材の育成でも活かして、産学官の緊密な連携体制を構築します。

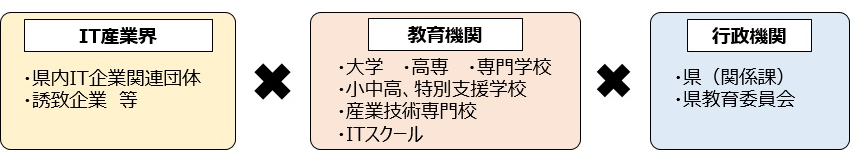

(愛媛県デジタル人材育成推進会議)

IT産業界、教育機関、行政機関がそれぞれの人材ニーズや課題等を共有し、県内企業が求めるデジタル人材を教育・育成するための基盤として設置しました。

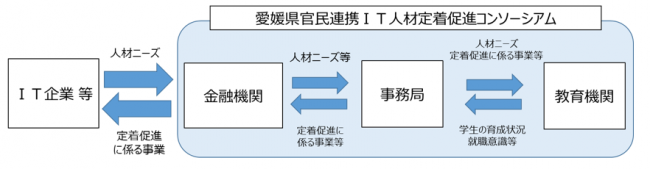

(愛媛県官民連携IT人材定着促進コンソーシアム)

県内IT企業等のIT人材ニーズを共有し、効果的な人材育成に繋げるとともに、県内大学等で育成された即戦力人材の県内定着を促進するための官民連携コンソーシアムを設置しました。

《高度IT人材等の育成・誘致》

即戦力として活躍可能な高度IT人材については、全国的に人材不足が深刻化していることから、海外や首都圏等からの誘致、及び若手人材の県内での就職・定着促進に取り組みます。

また、これらの人材を本県に呼び込み・定着させるには、県内に優良なIT企業等を創出していくことも重要であるため、デジタル分野での起業を目指す優秀な若者の育成にも取り組みます。

さらに、県内大学と連携し、地域で活躍できるデジタル人材の育成にも取り組みます。

(主な施策)

- 高度IT人材の誘致

- デジタル分野で起業を目指す若者の育成

- 若手高度IT人材の県内での就職・定着支援

- 産業技術専門校によるIT系スキルの習得支援

- 県内大学との連携による育成

《DX推進人材の育成》

日々進化するデジタル技術は、本県の幅広い産業分野においてさらなる競争力強化をもたらす可能性を有しており、DXによる産業の活性化を通じて雇用の創出や需要の喚起を図ることが期待されています。また、人口減少に伴う人手不足をはじめ、企業を取り巻く環境が変化する中、デジタルを活用した経営課題の解決や新ビジネスの創出といった攻めの取組みも求められています。

このため、的確な経営判断で社内のDXを主導できる経営層の人材や社内のDXを実践できる人材など、企業内のDX推進人材の育成に取り組みます。

(主な施策)

- 経営層の意識改革

- 社内のDXを実践できる人材の育成

- ITベンチャーとの協業を通じた社内人材の育成

- デジタル実装により、現場でデジタルを使いこなす人材の育成

《未来のデジタル人材の育成(裾野拡大)》

少子高齢化が進行し、全国的にIT人材が不足する中、産業全体のDXを推進するためには、デジタル人材の裾野拡大が急務となっていることから、将来、本県産業の中核を担う大学生等の若年者や女性、障がい者などの多様な人材の育成に取り組みます。

(主な施策)

- IT企業と県内大学の連携による大学生のITリテラシー向上

- 若年者のデジタル技術を活用した課題解決力習得と県内定着促進

- 若年者の実践的なプログラミング技術等の習得支援

- 多様な人材のリスキリング支援

力強いDXの展開

県内でのデジタル人材の育成と、受け皿となる産業のDXは車の両輪のような関係にあることから、「愛媛スタイルの産業DX※の推進」として、IT関連産業だけでなく、製造業、農林水産業、サービス業などの幅広い既存産業において、産業の高付加価値化や生産性の向上を図るとともに、デジタル人材の集積を強みとして、県外のIT関連企業等の誘致を強化していきます。

併せて、行政のDXも強力に推進し、県・市町協働での取組みや、手のひら県庁に向けた行政手続き等のオンライン化により、県民の利便性を飛躍的に向上させ、全国標準のプラットフォームとなるモデルの創出を図ります。

- ※第一次産業が中心の南予地域、第二次産業が集積する東予地域、第三次産業が盛んな中予地域と全国的にも珍しいバランスの取れた産業構造や、豊富な農林水産品や多様な自然環境といった地域資源等の本県の強みを活かしたDXの推進。

《愛媛スタイルの産業DXの推進》

県内各地域で育まれてきた産業の特性や強みを活かし、さらに伸ばすことを意識しながら、コロナ禍を経た「新たな日常」にも対応した強靭でしなやかな産業のDXを推進します。

また、テレワーク等の働き方改革やBCPの観点から、都市部の企業が地方へオフィスを分散化する動きが見られることから、戦略的かつ効果的な誘致活動につなげるため、デジタルインフラ等が充実した先端的なオフィスの整備にも取り組みます。

(主な施策)

- 産業DXを牽引するフラグシップモデルの創出と展開

- 各種産業分野におけるデジタル実装加速化と県内への横展開

- 県外IT企業の誘致強化の推進

《愛媛県ならではの行政DXの推進》

「愛媛県デジタル総合戦略」に基づき、「誰ひとり取り残さない県民本位のスマートえひめ」を実現するため、常に、インクルーシブ(包摂)の観点を意識しつつ、サービスデザイン思考※1に基づく行政運営に努め、時間、場所を問わずに行政サービスが最適な形で受けられる県民本位の行政のDXに取り組みます。

特に、業務の可視化やBPR(Business Process Re-engineering)※2、行政手続きのオンライン化、データの利活用などに県が率先して取り組むとともに、本県の強みである県内20市町と築き上げてきた連携体制や、官民共創デジタルプラットフォームでのDX推進会議等を最大限活用し、県と市町が協働しながら本県ならではの行政のDXを目指します。

- ※1 単に機能をそのまま利用者に提供するのではなく、利用者が必要とする形でサービスを提供し、提供者もサービス利用者として捉え、使いやすい仕組みにすることで、利用者のメリットを最大化しようとする考え方。

- ※2 業務の効率化や生産性の向上を図るため、業務の流れや仕組みを全面的に見直し再構築すること。現状を肯定し改良する「改善」にとどまらず、現状を否定し新たな世界を切り拓く「改革」を目指すもの。

(市町業務の標準化ソリューションについて)

市町業務標準化ソリューションについて、モデル的に実施しているところであるが、市町の要望をふまえながらシステム改修等を実施、本ソリューションで実施したバックヤードの業務改善だけでなく、国が進める自治体フロントヤード改革につながる取組みについても、市町に情報提供を行うなど伴走支援に取り組みます。

(市町協働での高度デジタル人材シェアリング等の推進)

自治体DXの推進には、デジタルの各分野に通じた高い専門性を有する外部人材等を確保し活用することが必要となりますが、これらの人材は全国的にも限られており、県内20市町全てに配置することは困難であることから、共通課題であるDXを推進できる人材の確保に県と市町が協働して取り組み、シェアする仕組みを構築することにより、各自治体の人的・財政的負担を抑えながら、質の高いDXを広域的に実現し、デジタル技術の効果的な活用による新たな価値の創出を図ります。

(手のひら県庁に向けた行政手続き等のオンライン化)

スマートフォンなど様々なデバイスに対応し、いつでも・どこでも、県の行政手続きや施設利用予約、電子契約を行える環境を整備し、利用者目線に立った行政サービスの提供と、業務効率化の推進を図ります。

また、県が利用するシステムを県・市町で共同利用を行い、県民サービスの向上と行政の業務効率化を図ります。

民間企業との一層の連携・協働

これまで、多くの先駆的なDX関連企業は元より、ユニークな技術を有するスタートアップ企業とも包括連携協定を締結し、連携・協働を進めてきたところです。

今後は、次の観点に特に注力し、本県の官民共創拠点※も活用しながら取組みを一層加速させていきます。

- 愛媛オリジナルの産業・暮らし・行政のDXやデジタル人材育成の推進

- デジタル技術を用いた地域課題や行政課題のソリューションのいち早い社会実装と全国への発信

- ※オンライン上で官民共創を図る「デジタル官民共創拠点」や、既存の首都圏の官民共創拠点を活用する「首都圏官民共創拠点」のほか、今後、県庁第二別館の建替えに合わせて県庁内に設置予定の「県内官民共創拠点」の3拠点。

財源の確保

長期的な視点でDXを展開していくため、デジタル社会形成推進基金を設置しました。

- 人材育成や社会実装の加速化など、DXの推進に要するハード・ソフトの経費の財源として活用

また、国の「新しい地方経済・生活環境創生交付金」等も活用し、引き続き財源の確保に努めます。