本文

農業・農村の動き(令和4年1月)

管内の農業・農村の動き、普及指導活動の状況をまとめました。

県内一の小麦産地の安定生産に向けて栽培概要板を設置

西予農業指導班は、12月末から1月5日にかけてJAひがしうわと連携し、小麦展示ほ7カ所に栽培概要板を設置した。

これは、コロナ禍による集合研修機会の減少を受けて、小麦生産者が各自で相互研修を行えるように設置したもの。新規導入品種を中心に、移植時期や耕起方法の異なるほ場を選定し、肥培管理や栽培中の情報を記載できる項目を設けた。

現在、設置農家5戸に追記協力を依頼しており、麦踏みや追肥実施後に、時期や内容を記入することとしている。

今後、栽培概要板設置の周知による相互研修のフォローや担い手農家の現地研修機会を創出することで、県内一の小麦産地として、生産者の栽培技術向上とコロナ禍でも出来る「密を避けた」指導体制強化を図る。

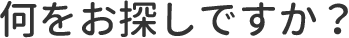

令和4年産水稲栽培における「稲こうじ病」対策

西予農業指導班は1月6日、西予市水稲防除協議会と連携し、「稲こうじ病」対策に係る資料を水稲栽培農家(約600戸)に配布した。

これは、令和3年産水稲栽培において、8月の低温長雨が普通期栽培の穂ばらみ期から出穂期と重なり「稲こうじ病」の発生が拡大したことを受けて、高品質生産を図るために関係機関で協議の上、発生形態と防除方法を周知することにしたもの。

当班では、栽培品種や移植期・使用薬剤ごとの詳細な追加調査を実施しており、過去の調査結果や研究機関の情報と示し合わせて箱施用剤施用と本田(出穂前)防除体系の徹底を促すこととした。

今後、多発により菌密度が高い可能性のある地域を中心に、移植時や防除適期に周知徹底を行うことで高品質米の生産による売れる米づくり産地の確立を推進する。

新規就農者が経営に係わる税について学ぶ

西予農業指導班は1月13日、西予市と共催で農業次世代人材投資資金受給者等を対象に「第2回交流研修会」を開催し、16人の新規就農者等が参加した。

当日は、地元の税理士を講師に、所得税や消費税、記帳と決算、確定申告書の記載方法等について学んだ。

参加者からは、中古機械の減価償却方法や圧縮記帳と固定資産税の関係等の質問があったほか、講師に個別相談する者もあり、専門家から直接話を聞く良い機会となった。

当班は新規就農者の経営発展と農業者間の交流が図られるよう、引き続き関係機関と連携し支援を行う。

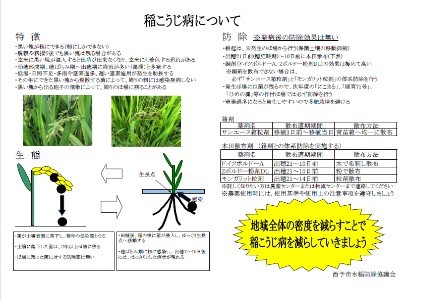

「西予米」売れる米産地の確立へ・アンケート調査結果をとりまとめ

西予農業指導班は1月13日、「お米の購入・消費に関するアンケート調査」(回答数210件)の結果をまとめた。

この調査は、「西予米」の販路拡大と認知度の向上に向けた方策を検討するため昨年12月に、県職員を対象に購入動向や保存方法・炊飯等の消費者動向を把握したもの。

この結果、購入時に重視する項目は、「食味」・「価格」・「品質」がどの世代も上位であったことから、「良食味米」の生産と効果的な発信が重要であることが分かった。

調査結果は、今後管内の直販農家や団体に対して配布・説明を行い、「西予米」の販売や良食味米生産に向けた普及指導に活用する。

産直活動「かかCの市」で地域食「ひな豆」を伝承

西予農業指導班は、西予生活研究協議会の食農教育活動を支援しており、1月30日、どんぶり館で同協議会が取り組む産直活動「かかCの市」に併せて地域食の「ひな豆」を配布し、西予市の味伝承に取り組んだ。

「かかCの市」は、同協議会が昭和59年から続けている産直活動で、毎週日曜日に寿司や惣菜類、蒸し饅頭などを実演販売し、消費者交流の場となっている。

この日は、早朝から会員が加工調理した多種類の加工品を販売するとともに、来場者にレシピ付きの「ひな豆」を配布した。購入者の中には、ひな豆や西予の味に関心を持つ方も多く、会員に作り方を聞くなど食文化伝承のいい機会となった。

なお、当班では今回の「ひな豆」の配布に併せて、調理・加工工程の動画を撮影しており、今後の食文化伝承活動に役立てることとしている。